シェアハウス専門ポータルサイトのスタッフによる、シェア生活を楽しむための探検レポートブログ。東京、神奈川、千葉、埼玉、 そして全国各地のシェア賃貸住居をひたすら探検する専門ポータルサイトの隊員達。明日はあなたの物件へ・・・!?

長く長く、住み継がれていきますように。

京町家をシェアハウスへと再生した「京だんらん 東福寺」は、全国各地で思い思いの物件が供給されようとする中、いち早く先手を打つように飛び出したもの。

実は数多くの独自の試みが数多く盛り込まれた今回の物件、京都という文化圏ならではの保守性と新進性を併せもつ大胆な住まいだと思います。

ということで、今回は京都らしく京町家。

今や生粋の京都人でも、町家の暮らしに実際に触れたことのある方は少ないかもしれません。近代化に伴う様々な軋みの中で失われ行く京町家と昔ながらの街並みの、新たな保存・再生方法としても注目していきたいところです。

東福寺の駅からほど近く。

住宅街の細い路地の奥に「京だんらん 東福寺」はあります。

京町家らしく間口はそれほど広くありませんが、奥が深いと言うか、長い。

いわゆる「うなぎの寝床」型の形状です。

目印は、正面玄関脇の赤いポスト。

渋い色味の板の引き戸は全く目立たず、通好みな佇まいです。

それでは、さっそく引き戸を開けて内部へ。

カラカラカラ。

襖が連続する、奥行きの深さにびっくり。かろうじて1番奥に見えている襖の奥に、実はまだまだ続きます。

土間と手前のダイニングの間の大きな段差に置かれた沓脱石(くつぬぎいし)も、随分と渋い。ちなみに土間は黒モルタル仕上げで、シックな印象です。

梁からのスポット・ライトも新鮮。

よく見ると天井近くに取り付けられた棚の上には収納ボックスが置かれ、各部屋ごとに割り当てられた分が使用できます。また、土間には自転車を置いても良いのだとか。

靴箱は古い箪笥をリメイクしたモノ。

お知り合いに家具のリメイク職人がいるそうな。

ちなみに、ひとり4足まで置けるとの事。

さて、沓脱石のあたりに立って、内部をのぞき込んでみます。

1Fはダイニング・キッチン→和室のリビング→インナーテラス→部屋と、まずは共用部が連続しています。

大きなダイニング・テーブルを中心に据えた手前の空間は、割とムーディーな雰囲気。

朴訥とした居住まいのスツールは、まるい座面を回転させて自由に高さの調節ができます。

そしてテーブルトップは、全員が揃って腰掛けても十分な広さ。

タモ材の木目が綺麗に出ています。

手早い食事や食材の仮置きなどに、きっと大活躍するはず。

柱の周りもきっちりと処理。

主張のあるおおぶりな給水栓の形状が目を引きます。

テーブルの向こうには、壁沿いに伸びるタイル貼りのキッチンが。

幾つかのキッチン家電が並び、カウンターの下には各部屋ごとに専用の冷蔵庫が用意されています。冷蔵庫は使い勝手も良さそうなサイズです。

吊り戸棚の中は各部屋事にしっかりと割り当てられ、食材などを置いておくことができるようになっています。

よく見れば、吊り戸棚の底面には手元を照らすライトも仕込まれています。調理スペースも広々としてますし、料理好きにはかなり使い込みがいのあるキッチンではないかと。

メタリックなガスコンロは4口で、こちらも使い込みがい充分。

慣れてくれば2人ぐらいは上手に並行作業もできそうですから、そんな時は4つ全部が稼働するのかも。

コンロの周辺は、調理器具をぶら下げて見せる収納。

続いて磨りガラスの引き戸の奥にある、和室のリビング(居間)へ。

和室の照明は悩みどころですが、ここではダウンライトを天井に埋め込むスマートなスタイル。で、実は絶妙なサイズ感を求めてわざわざ作ってしまったというちゃぶ台と、座布団。

壁一面の大きな飾り棚には、入居者さんに好きな小物や本などを置いて欲しいとのこと。たしかに、上部は6室分にきれいに分割されています。そして、一番下にはちょっと見えにくいのですが、大きめの液晶TVが設置されています。

ちゃちゃっと済ませたい朝食や、2人ぐらいでしっとり飲みたい時はダイニング、のんびり夕食を取ったり、何人か集まった時には床座の居間と、適宜使い分けていく事になるのではないかと思います。

さて、ウナギの寝床をさらに奥へ。

居間の奥には、なんと中庭が覗きます。京町家を改装した飲食店などでは割とよく見かけるこのつくり、実際の住まいの中で見ると、ことさら贅沢に感じられます。

秀逸なのは、この中庭に面して設けられたインナーテラス。

贅沢な空間の使い方は、町家の中庭の楽しみ方を熟知しているからこそ、ではないかと思います。

ガラスの引き戸を解放すると、ドラセナの樹がすぐ傍に。

縁側に腰掛けて、涼んでみたり空の様子を覗いてみたりといったシーンが、きっと日々生まれるはず。

このテラス、夜は綺麗にライトをともす事もできるのだそうです。

こうして見ると、ここにドラセナを配置することがいかに大胆な選択なのか、よく分かります。でも、アリですよねこのバランス感覚。

細い階段を上がっていくと、解放感あふれるルーフバルコニーへ。

ウッドデッキが敷かれ、広さも十分。

グリーンの配置もかわいらしい雰囲気。夏場にはBBQなどをしても良いのだそうです。

実は建物の裏手は細い道路を挟んで線路になっていますが、おかげで背の高い建物もなく、気持ちの良い空間です。

続いては、水回りの設備をみてみます。

洗濯機は、実はダイニングの引き戸の中に隠れています。

洗濯機はもう1台、2Fにも用意されています。

ダイニングの引き戸の和室側を開くと、洗面台・トイレ・バスルームが集約されたスペースに。

右側のドアの奥がトイレに、この位置からだと背中側にバスルームがあります。

位置関係はやや分かりづらいと思いますが、もろもろ不都合の無いように、よく考えられて上手に配置されています。

トイレはもちろん、しっかりと新しい設備が設置されています。

そして、嬉しい広めのバスルーム。

広めのバスタブに、広めの脱衣スペース。贅沢な空間ではないかと。下手に脱衣室を分割しないつくりは、解放感があって良さそうです。

なお、インナーバルコニー付近にはシャワールームも用意されています。

混み合う時間帯はコチラを使えば良いかと。

続いてはインナーバルコニーのさらに奥、1Fに2部屋ある専有部を見てみます。

実は今回、各部屋ごとに花の名前が付けられ、シンボルが描かれています。

こちらは、竜胆(りんどう)の部屋。

一本の柱がアクセントになっていて、奥には洋服を掛けられるようにポールが渡してあります。一見採光が少し心配になりますが、よく見れば明かり取りの天窓も設置。

続いて靴箱の脇にある階段から、2Fへ。

階段を降りたところに、鏡とホワイトボードが掛けられています。

階段の照明は花をモチーフにしたような可愛らしいデザイン。

ふーむ、絶妙だと思います。

階段を上がると、目の前には謎の物体が鎮座しています。

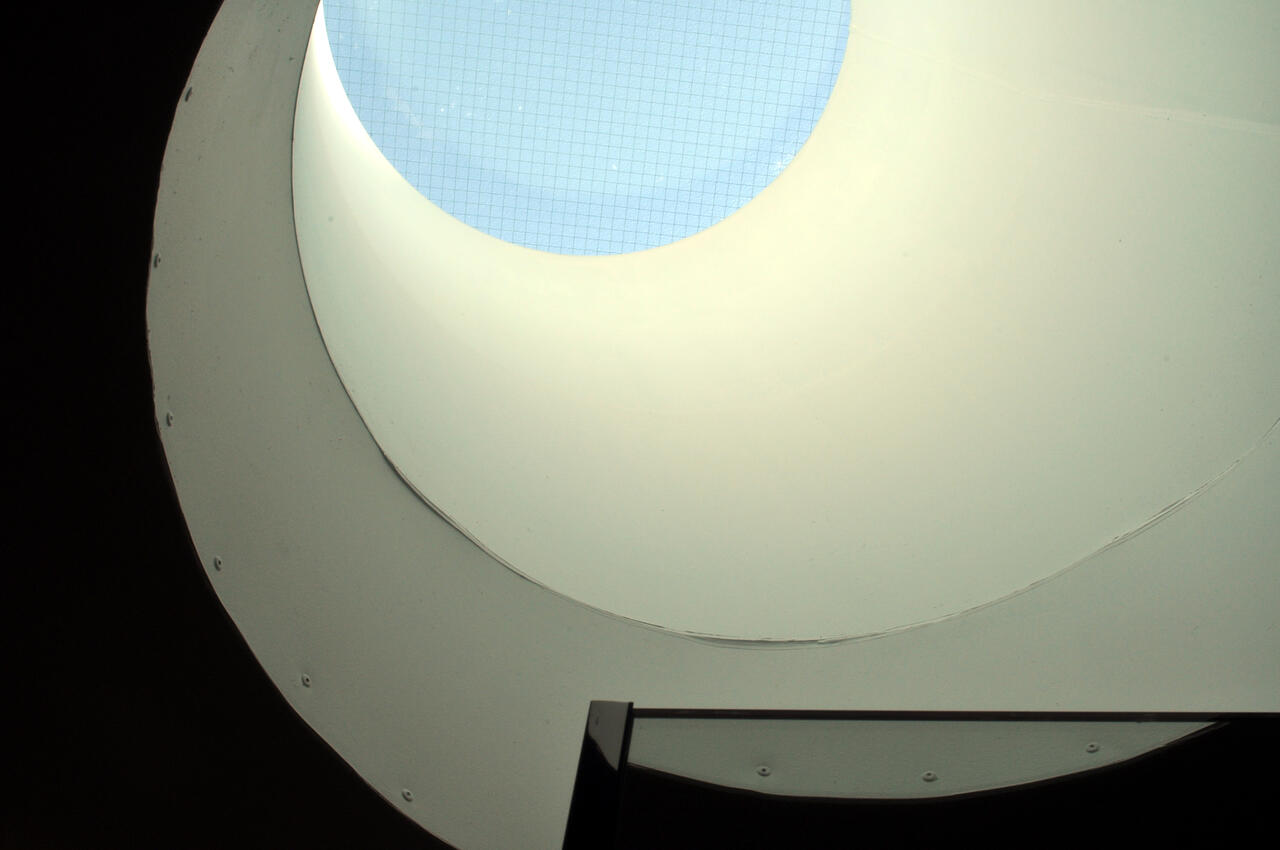

さらにその上部を見上げると、明かりを取り込むために天窓が付いています。

フラットな天井から三角屋根の角度に合わせて、カーブしています。なんとこのガラス窓は開閉可能で、少し窓を開けると風が通る設計なのだそう。凄い。凄すぎる。

そして、この天窓に射す光が降り注ぐ謎の物体は、実は2Fの4室それぞれに向けて鏡と蛇口が設けられた、オリジナルの洗面台。

つまり、こういうこと。

部屋ごとに使えるように、蛇口は4つ付いています。

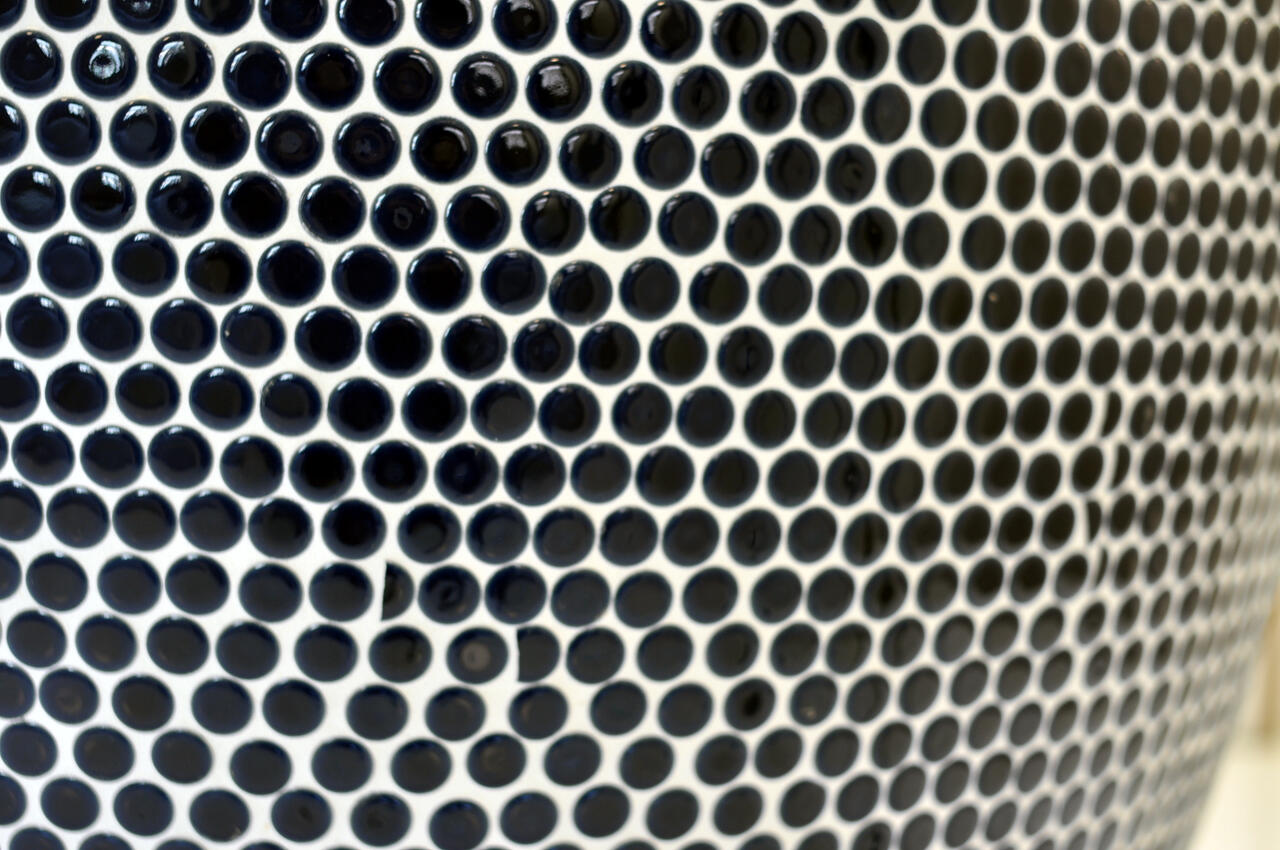

タイル貼りの表面には、タオルを掛けるためのフックが付いています。

樽状に微妙なすぼんでゆく形状に合わせて、タイルを微調整して仕上げた様子。タイルと言っても、平面に貼るのとは勝手が違うはず。力作です。

毎朝、天井から光が射し込む洗面台でジャブジャブと顔を洗っていると、他の部屋からも人が出てきたり・・と、いったことが4室だけでタイミング良く何度も起こるかどうかは別として、シェアハウスならではの生活シーンを生み出すための積極的な試みは、とても面白いと思います。

もちろん、1人だけで使っても、明るくて気持ちが良いはず。

空間の隅には、洗濯機と乾燥機が設置されています。

こちらは、配置的に夜中に回してしまうと少しうるさいかも。

そんな時は、1階の洗濯機をどうぞ。

さて、黒い引き戸を開けると、2Fのトイレです。

なんと土壁が昔のまま、残してあります。

意匠的に敢えて剥き出しのまま残したのだと思いますが、たまにはこの壁を眺めて、住まいの記憶に思いを馳せてみるのも良いのでは(トイレの中でですけど)。

本当に、長い時間を過ごしてきた家ですから。

それでは、201号室(椿)から見てみます。

天井が高く、梁がむき出しになっています。

押入れの板戸は、別の現場から持ってきたそうですが、京町屋は鴨居の高さが五尺七寸と決まっているので、そのまま使えるのだとか。なるほど。

はしごを上ってロフトから見下ろすと、こんな具合。

高い!

そして、窓からはベランダにも出られます。

手すりなども木で作られています。もちろん、物干しもOK。

見下ろすと、先程の中庭をのぞき込む形になります。

部屋の鍵も愛嬌のある表情。

おっす。

続いて203号室(紫陽花)、部屋によって床材が異なります。

ここは無垢材のフローリング。やや墨黒に近い、渋い色味です。

ロフトはこんな感じ。

広さがあるので、スーツケースやかさ張る荷物の保管場所に良いかと。

よく見ると、洗面台の天窓の筒がこんな所に。

かなり大変だったと聞いていましたが、なんだか納得。

さてさて、最寄駅は各線東福寺駅。

シェアハウスから駅までは歩いて5分ほどですが、ついでに京都駅まで歩いても17分。

JR奈良線で京都駅は1駅3分、烏丸御池駅は15分程度です。

京阪本線も走っているので、祇園四条や七条にもアクセスは良好です。

近所には銭湯もあり、穏やかな街並みが拡がります。点々と残る古い建物と築浅の建物がせめぎあう街並みは、正直、かなり築浅が優勢な気配でしょうか。

「京だんらん 東福寺」の運営を担うのは「株式会社八清」さん。

京都にしかない伝統建築と町並みを継承していこうという志を胸に、次々と町家再生を手掛ける不動産会社さんです。

築年数不詳の町家を、その性質を熟知したプロの腕で再生し、新しい世代に住み継いでいくというお仕事。素敵です。

聞けば、遺産相続などの折に有効な活用手段が見いだせなくなった京町家は、毎年かなりの数が失われているのだとか。繁華街に近いものは商店や飲食店としての需要もありますが、住宅街の、特に少しおおぶりな建物はなかなか有効活用ができる借り手も付かず、非常に難しい状況にあるのだそうです。

もし、そんな京町家を再生して有効に活用できれば、古都の持つ素晴らしい遺産を、まだまだ数多く残していくことが出来るかもしれません。シェアハウスという活用方法には、そういった意味でも大きな期待があるのだそうです。

とは言え、社長さん以下スタッフの皆さんはとにかく気さく。ちょっとした遊び心も素敵な社風です。

やはりと言うか何と言うか既に満室(2011.7時点)ではありますが、空室を見つけた方は、コチラからお問合せをどうぞ。

こんな大胆な遊びゴコロ、シェアハウスにはもっとあって良いのかも。

(サトウ)

お問合せ

お問合せ クリップ

クリップ

シェアハウス専門ポータルサイトのスタッフによる、シェア生活を楽しむための探検レポートブログ。東京、神奈川、千葉、埼玉、 そして全国各地のシェア賃貸住居をひたすら探検する専門ポータルサイトの隊員達。明日はあなたの物件へ・・・!?